Шлем ужаса

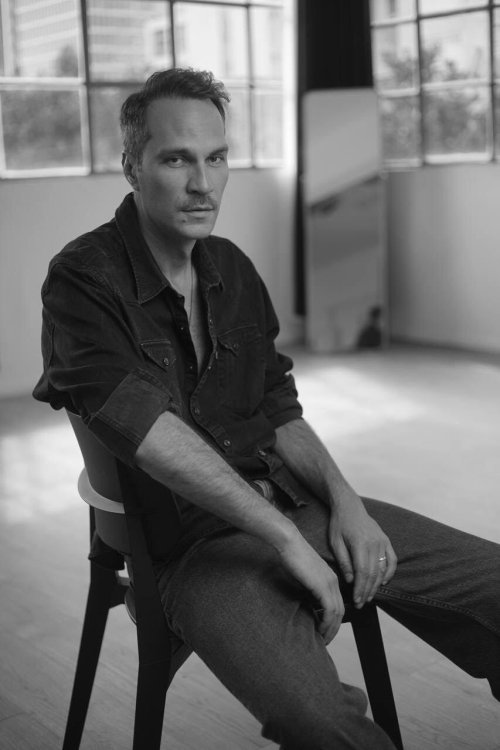

Роман Супер встретился в Тель-Авиве с режиссером Саввой Савельевым, чтобы узнать о его жизни в Израиле и о том, как складываются судьбы актеров «Седьмой студии»

A blog of the Kennan Institute

Роман Супер встретился в Тель-Авиве с режиссером Саввой Савельевым, чтобы узнать о его жизни в Израиле и о том, как складываются судьбы актеров «Седьмой студии»

Репрессии в России сделали незаконными не только конкурентную политику и журналистику, но и множество творческих профессий. От беспрецедентного давления государства за прошедший год существенно пострадало российское театральное сообщество. Аресты режиссеров и драматургов; административные и уголовные преследования актеров; рейдерские захваты независимых театральных площадок; доносы и травля народных артистов; массовые увольнения сотрудников театров, которые осудили вторжение России в Украину. Работать в театре после 24 февраля 2022 года в России — опасно.

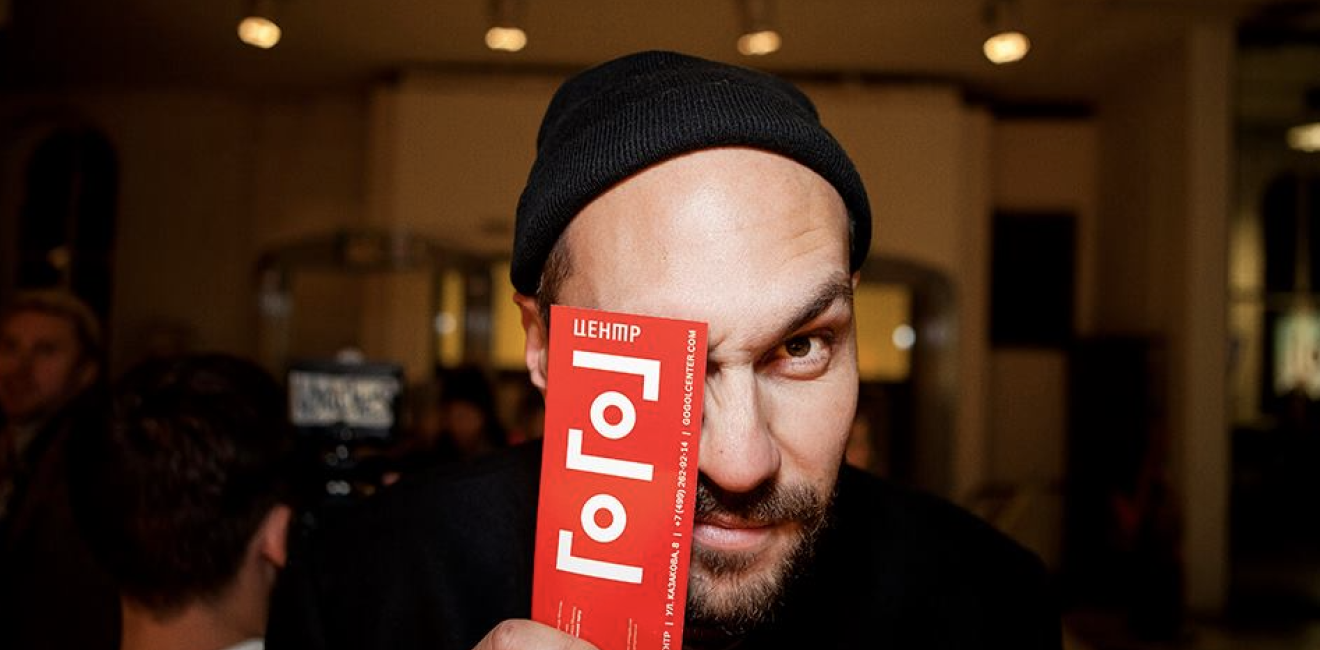

Одним из заметных «театральных» событий последних месяцев стало закрытие и окончательный разгром «Гоголь-центра». Роман Супер встретился в Тель-Авиве с резидентом этой площадки режиссером Саввой Савельевым, чтобы узнать, как складываются судьбы участников самой необычной и талантливой театральной студии, вынужденной рассеяться по миру.

Между самым началом твоей карьеры в Петербурге и твоей сегодняшней остановкой в Тель-Авиве — целая бесконечность проектов, выполненных в совершенно разных жанрах и формах. Давай о них ретроспективно поговорим. С чего у тебя путь начался? Откуда ты взялся вообще?

Взялся я от родителей. Мой папа был главным инженером, начальником цеха нефтеперерабатывающего завода. Папы не стало в 2010 году. А мама — учитель русского языка и литературы, отработала большую часть своей жизни директором школы. Вот от этих людей я и взялся.

А тебя готовили к чему?

Первые 16 лет своей жизни я провел в городе Кириши Ленинградской области. Это маленький город с населением 50 тысяч человек. В 1966 году там открылся нефтеперерабатывающий завод, и отец поехал туда работать по профессии. А познакомились мои родители в городе Орске на Урале.

Мои родители родом из Орска.

Прекрасно. Там родилась моя старшая сестра, а потом, собственно говоря, родители из Орска переехали ближе к Ленинграду, в город Кириши. Любые родители хотят стабильного, спокойного будущего для своих детей. У меня есть брат, мы двойняшки. Нас как-то всегда так разделяли: Вова — физико-математическое направление, а я — гуманитарное. Когда в 16 лет я уехал учиться в Петербург, мне уже было уготовано место в пиар-отделе нефтеперерабатывающего завода. Или в мэрии города. Меня в этом направлении двигали. По задумке родителей, я должен был вернуться в Кириши и жить там. Но в 16 лет я заявил, что возвращения моего не случится. Хотя жизнь в детстве была разнообразной. Я отучился 8 лет в музыкальной школе по классу трубы, отходил 4 года на секцию плавания. Мы с братом ходили на секцию журналистики. В шестом классе я поставил спектакль «Маленький принц». Ну то есть как-то было понятно, что к возрасту 16 лет окучено все то, на чем я до сих пор и существую: работа с информацией, преобразование художественной формы, музыка. Ничего не изменилось глобально до сих пор.

Твоя первая серьезная работа делает нас с тобой коллегами. Ты журналистикой занимался в начале нулевых, был главредом «Тайм-аута» в Петербурге, это так?

В 19 лет я попал в издательский дом «Собака», который только-только появился. Вышел первый номер журнала «Собака». Это была территория абсолютной свободы творчества. Я между парами бегал туда, потому что устроился на работу менеджером по распространению.

Курьером?

Это не курьер. Я сам договаривался с киосками, с какими-то ДК, где мы будем продавать журнал. Я брал пачки журналов в руки, спускался в метро, ехал на какую-нибудь станцию метро «Электросила» в какой-нибудь ДК имени Горького, отвозил туда, возвращался на метро опять в офис, брал следующие какие-то три пачки журналов, ехал в театр на Литейный. Я помню, были гастроли театра «Дерево», я там сидел в фойе и продавал первый номер журнала, который никто еще не знал. А потом в редакции мне сказали: слушай, нам нужен ответственный секретарь, который бы обзванивал авторов типа Татьяны Москвиной, Льва Лурье… и требовал от них сдавать тексты. Я стал таким человеком. А потом ко мне пришли и сказали: слушай, мы с тебя сейчас снимем головную боль, мы нашли нормального ответственного секретаря, поэтому ты сможешь спокойно заниматься только системой распространения журналов. И тут я сказал: нет, я не хочу заниматься системой распространения, я хочу в редакции быть. Они сказали: а, да, ну ладно. Потом я стал редактором. А потом — креативным директором издательского дома. По-моему, это был 2005 год, когда я отправился в Лондон на стажировку, в головной офис «Тайм-аута», и мы запустили «Тайм-аут» сначала в Петербурге, потом в Москве, позже и в Киеве. Собственно, в Петербурге, Москве и Киеве я занимался запуском «Тайм-аута», это было прекрасное время. Международные конференции, поездки с докладами то в Нью-Йорк, то в Токио, то в Куала-Лумпур. Так я стал издателем. Но когда я понял, что бесконечно сижу в экселевской таблице и пытаюсь срезать бюджет на год, то сказал: нет, что-то это не то, чем я хотел бы заниматься.

Работая в медиа, ты был привязан к Петербургу. Ты вообще человек к этому месту трепетно относящийся? Ты вот это противоречие «Москва — Ленинград» для себя когда-то формулировал?

Нет, Рома, такого не было. Я уехал из Петербурга в 2007 году; уже прошло 16 лет, но до сих пор все мои друзья-москвичи, когда едут в Петербург, говорят мне: а куда пойти в Петербурге, а какое вкусное место? Я говорю: ребята, я там 16 лет не живу, — но я настойчиво воспринимаюсь всеми как петербуржец. Петербург — это такой сильный лейбл, который под собой погребает все прошлое и все будущее человека. 16 лет своей жизни я прожил в городе Кириши, 10 лет — в Петербурге, 15 лет — в Москве. В Петербурге я прожил меньше всего из трех городов. Когда мы в Киеве решили запускать «Тайм-аут», я сказал: я хочу поехать в Украину. На меня смотрят коллеги и говорят: на хера тебе это надо? Я говорю: ну как, это же интересно. — А зачем? Вот на вопрос «зачем» я не всегда в своей жизни мог ответить и сейчас не могу. Мне казалось, что это важно, что интересно, что мне хочется, в этом смысле я в меньшей степени привязан к местам и в большей — к тому делу, которое есть в этом месте. Между Петербургом и Москвой противоречия вскрылись, когда я начал работать в Москве. По своему алгоритму жизни, по дисциплинированности, обязательности, по пунктуальности Москва мне подошла больше. У нас половина издательского дома была в Питере, половина — в Москве, и это часто натыкалось на какие-то несостыковки типа московский отдел рекламы звонит в Петербург и говорит: нам срочно надо вот это, вот это, из петербургского офиса говорят: да, да, сейчас мы все сделаем, дайте нам 10 минут, мы сейчас все разрулим, вам сейчас перезвоним. И люди пропадают на три дня. Я Петербург обожаю, это абсолютно мой город, у меня там живет мама и большая часть семьи, но жить и работать в Петербурге я бы [уже] не смог.

А как ты в Москве оказался? При каких обстоятельствах?

Ника Белоцерковская вместе с Борисом Григорьевичем Белоцерковским приняли решение запускать журнал «Собака» в Москве. Как я сейчас помню, я был в Москве в то время, они где-то там снимали дом и пригласили меня к себе. Ника меня отвела в комнату, по-матерински сказала: «Савельев, давай в Москву перебирайся, мы здесь журнал «Собака» будем запускать, ты будешь главным редактором, и «Тайм-аутом» ты будешь заниматься». Я сказал: ну, раз надо, хорошо. Таким образом я оказался в Москве, никогда туда не стремясь.

Кто бы мог подумать, что ту самую женщину, которая по-матерински тебя перетащила в столицу, в 2023 году российское государство назовет террористом.

Ну да. Я совсем недавно в фейсбуке выкладывал обложки журнала «Собака», старые, года 2006, 2007, 2008-го, и там у нас одна обложка, где Иван Ургант с заклеенным пластырем ртом — и анонс на обложке: «Я все сказал». Была обложка с Сергеем Шнуровым, и тема номера была «Новый патриотизм», мы изучали вопрос патриотизма. Была обложка с головой бурого медведя с разинутой пастью, с зубами, с торчащими клыками, тема номера была «Россия — тихий ужас. Почему нас все боятся». То есть вот такой журнал мы делали, вот такие обложки у нас были, и сейчас, глядя на это, думаешь, господи, это все как будто из параллельного измерения и из какой-то, в общем, другой жизни. Но тем не менее оно было, да.

В 12-м году мы снова с тобой породнились профессионально. Ты уже не просто журналистом становишься, а приходишь работать на телевидение.

Мы с тобой ноздря в ноздрю идем.

Да, начиная с города Орска. В 12-м году ты пришел в Останкино делать супермодную программу «Вечерний Ургант».

Было дело.

Ты пришел буквально этот формат сочинять?

Мы были знакомы с Ваней Ургантом еще с Петербурга. Мне как издателю и главному редактору приходили пачки приглашений на какие-то светские вечера, презентации. Была презентация книги Владимира Познера. Буквально на 150 человек было мероприятие. Познер читал отрывки из этой книги, и там я встретился с Ваней. Привет — привет, как дела — как дела, а что у тебя — а что у тебя. И Ваня говорит: вот такую передачу мы собираемся делать, это вот такой формат, называется late night show. Я говорю: а что это такое? Он говорит: «Ну, это такие передачи в Америке выходят, есть ведущий, в студию приходят гости, есть музыкальные номера, посмотри Джимми Фэллона. Нам нужны люди всякие разные, даже пусть не имеющие отношения к телевидению, главное, чтобы был свежий мозг незамыленный». На этом мы расстались. А через две недели я вышел на работу креативным директором «Вечернего Урганта». Надо было набирать еще часть команды, редакторов находить, продюсеров, дизайнеров, СММ-менеджеров, то есть собирать большой коллектив. Работа закрутилась. Я там оказался во время финальной стадии подготовки пилота, разработки списка гостей. Мы составляли гигантские списки, на доске писали, кого позвать, и все это было удивительно. Мы ступали на какую-то территорию, на которую непонятно было как ступать. У нас были консультанты из Америки, у Первого канала было желание купить формат. Но, когда Первый канал обратился к американцам с таким запросом, они сказали: а что здесь продавать? Вот стоит стол, за ним сидит ведущий, а здесь кресло. Нечего лицензировать. Если бы мы покупали название, конкретные рубрики, конкретные какие-то вещи, то да. А сам формат — он в воздухе висит. Ведущий в начале обсуждает новости, потом переходит за стол, к нему приходят гости, и в конце выступает какая-то музыкальная группа. Это не подлежит лицензированию. Это просто набор элементов. Мы для себя в самом начале приняли решение, что не будем п**дить никакие рубрики, что будем придумывать все сами, и, собственно, этому правилу передача следовала все годы своего существования. Это были пять лет счастливого угара. Я безвылазно жил в Останкине. «Вечерний Ургант» был такой свежей программой, потому что большая часть команды, которая в ней работала, до этого телевидением не занималась.

Я работал в телевизионной программе, в которой разрешалось разговаривать со зрителем на гораздо большее количество тем и гораздо более человеческим откровенным языком, чем разрешалось другим. То же самое можно сказать о программе «Вечерний Ургант». Ваня шутил и про политику, и про политиков. В этом была сатира. Почему так получалось? Почему вам разрешали быть нормальными? Это все благодаря масштабу личности ведущего?

От ведущего зависит многое. Но надо все-таки понимать, что в 2012 году, когда мы запускали «Вечерний Ургант», реальность была иной, она отличалась от той реальности, в которой мы оказались спустя десять с лишним лет. Тогда все-таки многие вещи в эфире были возможны. Мы про «Оккупай Абай» в эфире говорили. Ваня в эфире читал стихи авторства этого поэта…

Абая…

Да, да. «Оккупай Абай, Оккупай Абай, все об этом говорят, потому что там и наши друзья, но немногие знают, а кто же такой Абай». И Ваня, собственно, читал стихотворение, как конница несется по степи сломя голову, а куда она несется?

Да ладно Абай, Ваня там над Рогозиным издевался. И ничего ему за это не было.

Да. И никакие такого рода вещи в эфире не проходили без финального одобрения сверху. Если издевались над Рогозиным, значит сверху говорили: да, окей, так можно. Это было для нас островом свободы. К нам так и относились на Первом канале: этим можно. И это добавляло Первому каналу престижности.

То есть это был во многом имиджевый проект Константина Львовича?

Я не могу сказать, что это был личный имиджевый проект Константина Львовича. Но «Вечерний Ургант» был престижной визитной карточкой Первого канала. Это абсолютно так. Я думаю, что «Вечерний Ургант» делал Первый канал говорящим с молодежью. Когда Боря Барабанов у нас работал музыкальным редактором, у нас появлялись такие музыкальные коллективы, ууууууу! Музыкальная политика «Вечернего Урганта» просто открыла дверь для многих-многих талантливейших ребят, а потом и для актеров.

Сейчас многие из этих артистов и музыкантов вне России и в лучшем случае признаны иноагентами.

Да. У нас и Юра Дудь был — иноагент. Там по списку иноагентов можно идти бесконечно.

А вам давали по шапке, когда вы пересекали какие-то флажки, двойные сплошные? Было такое?

Бывало. Что-то вырезать приходилось. Технология съемки передачи: в 16:30 мотор, отсняли передачу, ее быстро надо подготовить, буквально есть какие-то 30 минут, чтобы что-то дорихтовать, и все, отправляем на «Орбиту». Программа начинает выходить с Владивостока. Какие-то вещи потом, по мере приближения к Москве, могли еще уточняться, корректироваться. Я боюсь соврать и привести примеры, которые не будут соответствовать действительности, но, как правило, к моменту, когда передача начинала сниматься, в 16:30, сценарий всегда был уже готов. Дальше все оставалось уже на откуп Ване, [расчет был] на его поведение в кадре, на его импровизацию, но, конечно, глобально сценарий просматривался редактурой Первого канала, и, конечно, на съемках всегда сидели люди, которые смотрели, что-то помечали, куда-то звонили. «Вечерний Ургант» — это юмористическая программа, но она фиксировала жизнь. В 12-м году, по-моему, у нас был в гостях Митволь. Это было перед выборами. Ваня с ним в студии фасовал мусорные баки. Это мусорный бак ЛДПР, это мусорный бак КПРФ, это мусорный бак «Справедливая Россия»…

И где теперь Митволь?

Где?

В тюрьме.

А, он в тюрьме, да?

Да. Вообще, все, о ком мы сейчас с тобой говорим, они либо в тюрьме, либо вне закона, либо вне России, либо вне эфира. А что сейчас происходит с программой, командой и ведущим, ты знаешь?

Более-менее осведомлен. Команда примерно в полном составе делает на Первом канале передачу, которая, по-моему, называется «Мечталлион». Ведет ее Митя Хрусталев. Это телевизионная лотерея. Команда «Вечернего Урганта», собственно говоря, делает эту программу. Там барная стойка, за которой Митя Хрусталев сидит с гостем, пьет кофе. И музыкальным номером программа заканчивается.

Из команды «Вечернего Урганта» сейчас в Израиле находятся трое человек.

А что с Иваном происходит?

Недавно он выступал в Турции. Пел свои песни. Ваня был рад, что люди пришли, что он поет на сцене. В России концерт Урганта был анонсирован, но не состоялся — я уж не знаю, по каким причинам. В остальном, чем занимается Ваня, я не знаю. У него в сетях появляются фотографии то из Японии, то еще откуда-то. Думаю, Ваня не пропадет.

Он забанен на Первом канале?

Нет, я уверен, что он не забанен. Вопрос стоит иначе. В каком качестве он может появиться на Первом канале? Что должно быть поводом для его появления на Первом канале? Что должно произойти, чтобы передача вернулась в эфир? Я не знаю.

Мирный договор как минимум должен быть подписан.

Может быть, Рома. Понимаешь… вот тебя нет в эфире год, полтора. Мирный договор подписывается. И что? Ты просто возвращаешься в эфир? И что говоришь? Ребята, как же мы друг по другу соскучились. Но теперь-то все хорошо, мы продолжаем. Не знаю, не знаю. Вот Нагиев вернулся на Первый канал?

Нет.

Ну вот. Для этого должно произойти что-то, что даже сформулировать тяжело.

Давай теперь прыгнем в твою третью ипостась. Театральную. Расскажи, пожалуйста, как ты вошел в «бандформирование» под названием «Седьмая студия» и стал резидентом «Гоголь-центра».

Я жил еще в Петербурге, рядом с Мариинским театром. И в один зимний вечер мне позвонил мой друг Сережа Томаш, который до сих пор, по-моему, издатель журнала «Аэрофлот». Он сказал: слушай, сейчас в Петербурге мой друг Кирилл Серебренников, мне кажется, вам надо познакомиться. Я говорю: а кто такой Кирилл Серебренников? Ну, это такой режиссер, он приехал из Ростова-на-Дону в Москву, он всех порвал, абсолютно восхитил и потряс. А в Мариинском театре он сейчас ставит оперу «Фальстаф» и где-то рядом с тобой живет. Вот его телефон. И зимой 2006 года вечером после репетиции Кирилл пришел ко мне, был какой-то дикий мороз в Петербурге, он пришел весь обледенелый. Мы сели пить чай. Когда я по работе уже начал все чаще и чаще бывать в Москве, мы встречались. В один из приездов была премьера его фильма «Юрьев день». Потом он снимал свою новеллу для альманаха «Поцелуй креветки», меня позвали сниматься. В момент, когда я приехал в Москву в конце 2007 года, мы с Кириллом уже дружили. В 2008 году он набрал «Седьмую студию», в сентябре мне говорит: приходи, посмотри на моих ребят. Я пришел, посмотрел на девчонок и мальчишек: Авдеев, Горчилин, Женька Беркович, Кукушкин, Рома Шмаков, Артур Бесчастный, Саша Ревенко, Катя Стеблина, Афонская, Тема Шевченко… Я начал туда после работы приходить на мастер-классы. Слушал Абдрашитова, Олега Павловича Табакова. И потом потихоньку они говорят: так, ну а что ты сидишь? Поехали с нами на фестиваль «Территория» в Пермь. Вот Оксана Бычкова с Женькой Беркович, в главной роли Вика Исакова, будет читка. Это произошло буквально за какие-то месяцы, когда вдруг я оказался в этом караване. В театре я до этого не играл, но вера Кирилла в то, что если людям вместе хорошо, то у них все получится, — она, конечно, всех заряжала. Так я потихоньку стал частью этого «бандформирования». В 2017 году Кирилл Серебренников предложил мне запустить лабораторию на базе «Гоголь-центра» и сделать спектакль. Я придумал спектакль, за музыку в котором должен был отвечать Илья Лагутенко. Я делал как автор сценария и режиссер на большой сцене «Гоголь-центра» «Концерт для флага с пакетом». После этого Кирилл позвал меня делать «Петровых в гриппе» в качестве художника-постановщика. А потом Филипп Авдеев затащил меня в спектакль «Страх и отвращение в Москве» — актером. Параллельно с этим началась работа над моим спектаклем «Берегите ваши лица». Это стало последней премьерой «Гоголь-центра». На этом все и закончилось.

То есть твоя работа «хоронила» «Гоголь-центр»?

В день закрытия «Гоголь-центра» был показ спектакля Леши Аграновича «Я не участвую в войне», до этого случилась последняя премьера «Гоголь-центра» — «Берегите ваши лица».

Как сложились судьбы ребят «Седьмой студии» после закрытия «Гоголь-центра»?

Многие сразу написали заявление об увольнении после коротких разговоров с новым руководством теперь уже театра имени Гоголя. Уволились Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Саша Горчилин, Артем Шевченко, Илья Ромашко, Игорь Бычков — сейчас я всех уже не перечислю. Собственно, «Седьмая студия» перестала существовать. Насколько я знаю, у Филиппа Авдеева теперь прекрасная актерская карьера в Германии, он играет в спектаклях Кирилла в Гамбурге и Берлине. Никита Кукушкин в Берлине. Саша Горчилин вернулся в Москву и репетирует детский спектакль по книге «Федорино горе», где у него вся эта посуда ушла в эмиграцию от Федоры. Это очень смешно, и я всячески за Сашу радуюсь — он при деле, работает. Артем Шевченко преподает актерское мастерство в Москве. Игорь Бычков оказался в Камбодже, где тоже преподает актерское мастерство. Света Мамрешева в Германии учится оперному мастерству.

А как сложилась твоя судьба? Давай начнем вот с этой даты — 24 февраля 22-го года. Ты сразу понял, что всю ту жизнь, про которую ты сейчас рассказывал, в этот момент можно было назвать прошлой?

Ровно 24 февраля мне надо было рано утром оказаться на пробе грима на Мосфильме для фильма Серебренникова про Эдуарда Лимонова. Я ехал в такси в полнейшем оцепенении, просто в параличе. До середины мая у нас шли репетиции спектакля «Берегите ваши лица», каждый день, в том числе 24 февраля. У всех опустились руки. Было понятно, что все скомкано и выброшено в мусорное ведро. В начале марта у меня часть актеров уехала из страны, я пришел к директору Леше Кабешеву в кабинет и сказал: давай останавливать работу, спектакля не будет. Сам понимаешь. У нас там по сцене Гитлер ходит… и это же прямая ассоциация…

Показываем Гитлера, имеем в виду Путина?

Да. В марте это вообще была прямая ассоциация, конечно. Именно так все и воспринималось. Но я считаю абсолютным героем Лешу Кабешева, который тянул все последние годы «Гоголь-центр». Мы с ним встретились на Покровском бульваре, посмотрели друг другу в глаза и одновременно говорим: «Не, надо делать спектакль». Мы послали все на хер и поняли, что должны сделать «Берегите ваши лица» со всеми Гитлерами, со всеми стихами про войну. И до середины мая каждый день мы репетировали.

Полагаю, эти репетиции для тебя были столько же травматичными, сколько и психотерапевтичными.

Совершенно верно, это было фифти-фифти. В мае, когда мы играли премьеру, люди в зале во время спектакля сидели и озирались по сторонам, не придут ли сейчас и не заберут ли их. Мы отыграли спектакль шесть раз. На этом все. Закрылся «Гоголь-центр» в последний день июня. У Пелевина в одном романе был «шлем ужаса». Вот этот «шлем ужаса» плотно сел на мою голову.

И ты решил уезжать?

Да.

Почему ты поехал в Израиль, а не в Европу, следом за ребятами из «Седьмой студии»?

У меня в Израиле брат. Я поехал к брату. Да и не было такого, что вот мы все вместе едем куда-то и делаем что-то. Все рассыпались.

Все спасаются кто как может, да?

Да. Мы с Никитой Кукушкиным приводим простой пример: в самолете нам рекомендуют надеть маску на себя, потом на ребенка. Мы до сих пор занимаемся надеванием маски на себя. В этом смысле оказаться в Европе с туманными перспективами и с непониманием, куда идти, в какие двери стучаться и что делать, для меня было менее понятным, чем поехать в Израиль и сразу начать работать над постановкой. В Европе у меня такой возможности не было. В Израиле мы сразу сделали несколько показов «Берегите ваши лица». Пришла Алла Борисовна, подержала меня за руку и поддержала. И это было каким-то шагом к тому, чтобы начать снимать «шлем ужаса».

Тебе на улицах Тель-Авива встречаются люди из твоей московско-ленинградской жизни? Театрально-киношная тусовка здесь широко сейчас представлена?

Не то слово. Эта тусовка здесь сейчас гигантская. Здесь выпускники Брусникина. Здесь ребята из театра на Малой Бронной. Здесь кинопродюсеры. Здесь очень много людей из Москвы.

Я, к своему стыду, в Израиле знаю только один театр на русском языке — это «Гешер». Ты там резидентствуешь?

Оказавшись в Израиле, я выпустил спектакль «Я Марлен». Сейчас у меня каждый день идут репетиции спектакля, который называется «Прыжок». Это разные театры. Все актеры — израильские.

Тебя это может прокормить?

На это жить я не могу. Пока не могу. Сейчас мы в репетиционном периоде. Работаем над тем, чтобы наш спектакль был произведен в копродукции с одним из европейских театров. Мы этот проект делаем сразу международным. Родившись здесь, он поедет по миру и сможет нас кормить. Это раз. Два: я выпустил спектакль «Я Марлен», за каждый его показ получаю авторские отчисления. Три: у нас идут показы «Берегите ваши лица», за каждый я тоже получаю авторские отчисления. Четыре: я сейчас получил часть гонорара за спектакль «Прыжок», который мы готовим. Вот все мои доходы. В России у меня работы нет никакой.

Я тебя поздравляю. Твой случай если не уникальный, то точно редкий. Мало кому в Израиле удается сохранить прежнюю профессию, если занимаешься творчеством, а не IT.

Скажу честно, у меня рядом с домом гастроном, и там висит объявление: «В отдел сыров требуется сотрудник». У меня этот телефон записан. Понимаешь, в Израиле к работе люди относятся не как к идентификации твоего социального статуса. Тут такого нет. У меня в спектакле, который я сейчас репетирую, играют профессиональные актеры, которые отучились, получили образование, но они работают официантами или на ресепшене в гостинице. Работа здесь — просто инструмент получения тех сумм денег, которые тебе нужны для оплаты жилья, покупки еды, одежды. В Израиле никакая работа не является свидетельством твоего социального статуса. Люди, собирающие мусор на пляже, получают больше, чем театральные режиссеры. Это известно всем. И устроиться сборщиком мусора на пляже Тель-Авива… ну, это надо расшибиться в лепешку. Здесь живет Андрей Дементьев, кинопродюсер. Устроился курьером, возит продукты. В Израиле человек, который думает, что он в белом костюме, а что-то там ниже его уровня… этот человек здесь не может выжить. Не знаю, выживет ли человек такого рода в Германии, или в Риге, или в Париже. Я, глядя на сторис своих знакомых, которые живут в Париже последние полгода, задаюсь вопросом: ребята, а вы на что живете? Вы все время из кафе-ресторанов сторис выкладываете, какие-то шмотки себе покупаете. Как это у вас получается? Я за год купил себе одну футболку! Как приехал с двумя парами джинсов, так в них и хожу. И вот я купил футболку на блошином рынке. И еще рубашку. За 20 шекелей. И очень рад! Здесь яркое солнце, а у меня легкая хорошая рубашка. В Израиле опция «мне нужна новая одежда к новому сезону» уходит. Здесь меняется твое сознание.

Консюмеризм, безграничное потребление — это все стало воспоминанием?

Абсолютно. В Москве я мог каждый день идти в кафе, сидеть там с друзьями, брать вино, потом еще, потом переместиться в бар. Здесь это невозможно, это все абсолютно out of reality. В Москве я ходил в бассейн «Чайка» каждый день. Здесь у меня море в пяти минутах от дома, мне не надо абонемент в бассейн покупать, я в море плаваю. А свободное время трачу на написание новых пьес и бесконечные зумы, чтобы организовать следующие проекты на конец этого года. Досуга нет. Здесь «времяпрепровождение» как понятие отсутствует. Одну работу заканчиваешь, начинаешь другую. Все мы сейчас существуем ровно в этом режиме. Вопрос «куда бы поехать на майские» отвалился.

Какие обстоятельства тебя вернут в Россию?

Я не знаю. Мне маму надо повидать. Это обстоятельство меня должно вернуть в Россию. Мне надо увидеть маму.

Публикации проекта отражают исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Института Кеннана или Центра Вильсона.

After more than 50 years as a vital part of the Wilson Center legacy, the Kennan Institute has become an independent think tank. You can find the current website for the Kennan Institute at kennaninstitute.org. Please look for future announcements about partnership activities between the Wilson Center and the Kennan Institute at Wilson Center Press Room. The Kennan Institute is the premier US center for advanced research on Eurasia and the oldest and largest regional program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. The Kennan Institute is committed to improving American understanding of Russia, Ukraine, Central Asia, the South Caucasus, and the surrounding region through research and exchange. Read more